図書館で借りて読了しました。

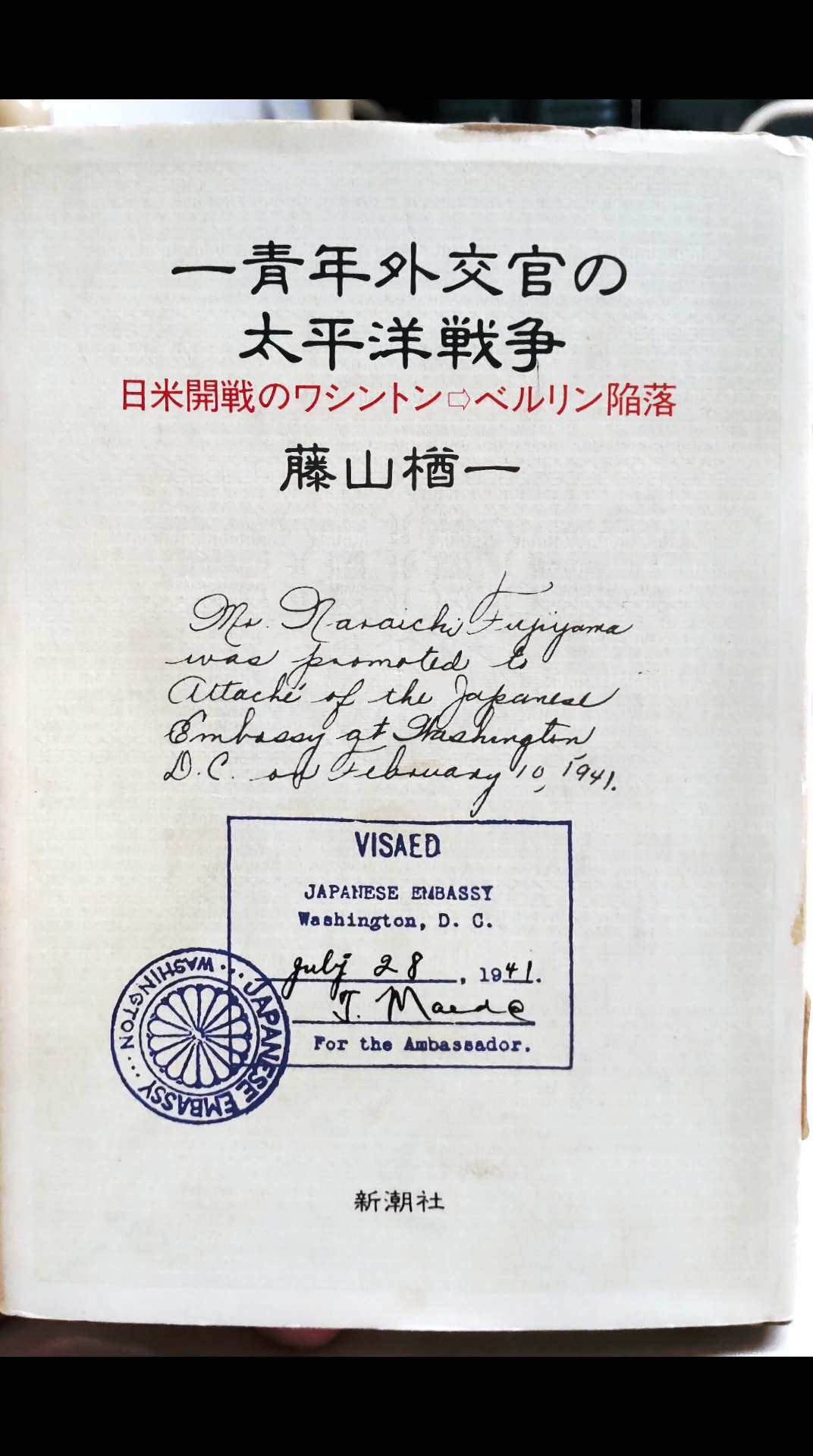

日米の関係が悪化する昭和15年(1940年)に外務省に入り、直ちにワシントン在米大使館勤務を命ぜられた著者の自伝。

1年半後、日米開戦となり、そのままアメリカ抑留→日米外交官の交換により中立国のスペインへ→ドイツ大使館勤務へ→ベルリン陥落、ドイツ降伏→進駐軍のアメリカ軍により、アメリカ本土へ(2回目の抑留)→日本の降伏→帰国

この自伝を読んでいるうちに、なんてナチュラルな不幸体質なんだ…。と思って読んでいました。

転勤による帰国のため、乗船予定だった船が日米開戦により、日本に引き返しアメリカで抑留されたり。

アメリカとの外交官交換で日本に帰れるかと思いきや、ドイツ勤務となったり。

ベルリンではドイツ語を喋れないアメリカ派として、ドイツ大使館で嫌われたり。

ベルリンでは空襲から逃げ惑ったり。

しかし、彼は戦中の日本本土に1日も立つことはありませんでした。

それは当時の日本人としては幸運なことだったのかもしれません。

著者は2度目のアメリカ抑留中に同じく抑留されていた在独大使であり、帰国後、A級戦犯として終身刑を宣告された大島浩氏の『日本は敗戦した。しかし今後の日本人は卑屈にならず、堂々と祖国再建に取り組まねばならない』という短いスピーチを忘れることができないと書いています。

その言葉の通り、著者は帰国後も外交官として長く勤務し、晩年はホテル・ニューオータニ等の企業の顧問を務め、日本の戦後復興に大きく貢献しました。

最後に、やぎ氏の学びとなった部分です。著者が外務省勤務になる前に東大での学生時代のエピソードで東大教授・宮沢俊義氏が選挙制度に関して。

『選挙人は、立候補者のうち誰が適格なのか、判断に苦しむものである。現行制度では不正な競争が行われて、あまり好ましくない人が当選してくる。むしろ発送を転換して、この人だけは絶対に当選されては困るという候補者に投票し、得票数の多い人から落選する制度に改めた方が、まだ良質な議員が出てくるのではないか。』と述べています。

これは面白い意見ですね🤔

令和の今でも効果があると思うので、是非取り入れて欲しいです。

完

コメント